La Billie Holiday del folk, Sweet Mother K.D, la Miglior Cantante mai Sentita, la Principessa Cherokee: sono vari e pittoreschi gli appellativi di Karen Dalton. Nessuno però l’ha mai paragonata a Holly Golightly, la protagonista di Colazione da Tiffany, la novella di Truman Capote, più cruda e senza lieto fine rispetto al film di Blake Edwards. Nel libro O.J.Berman, l’agente che ha cercato di lanciarla a Hollywood, dice che Holly buca lo schermo e ha stile “perfino quando apre la bocca e non si capisce se è una contadinotta, una dell’Oklahoma o che so io”. Holly viene dal Texas, che una vecchia biografia di Karen indicava erroneamente come suo luogo di origine, mentre lei era nata proprio in Oklahoma, a Enid, una città fondata durante la corsa alla terra del 1893, quando vennero ridistribuiti oltre 3 milioni di ettari acquistati dai Cherokee.

“La storia della principessa Cherokee ci fa parecchio ridere”, ha detto a un giornalista del Financial Times Abralyn Braid, la figlia di Karen, i cui genitori erano prevalentemente di origini irlandesi. Enid, la Città Regina del Grano, è menzionata in Furore di Steinbeck, ma Karen non veniva da un ambiente rurale: il padre faceva il saldatore, la madre era infermiera. “Mia madre leggeva molto – dice Abralyn – la nostra casa era piena di libri. Sapeva che succedeva nel mondo, conosceva la letteratura e quando si rivolgevano a lei come se fosse una sempliciotta dell’Oklahoma, si arrabbiava parecchio”.

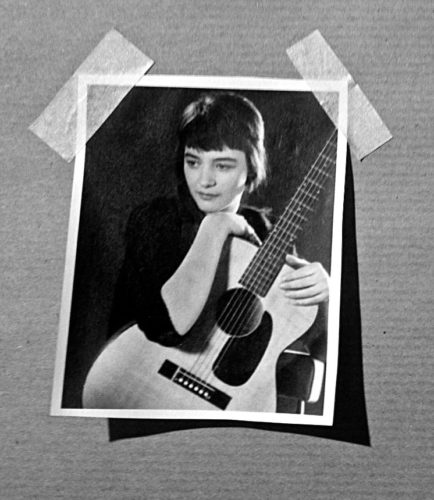

Come Holly, anche Karen poteva avere le paturnie ed era incline a quel comportamento eccentrico che a entrambe costa la carriera. Alte, slanciate, affascinanti, schive, allergiche allo show business, sensibili e inquiete, e per questo a rischio depressione, le due donne si assomigliano. Ma mentre Holly non ha ancora trovato il suo vero talento, quello di Karen era evidente fin da bambina: “Riusciva a suonare qualsiasi strumento, compreso un violino che le avevo regalato. Imparò da sola anche a leggere la musica classica”, ha detto la madre Evelyn Carter. In pochi anni diventa un’eccellente musicista con una profonda conoscenza del patrimonio folk, che raccoglie e trascrive religiosamente.

“In un mondo popolato da dilettanti, semiprofessionisti e aspiranti tali, Karen e Richard Tucker (il terzo marito, ndr) erano autentici, avevano strumenti di ottima qualità, un look newyorchese alla moda, un’aria nobile ed erano sicuri di sé, consapevoli della loro missione”, scrive Peter Walker in Karen Dalton: Songs, Poems & Writings. Insieme a Sonny Terry, Blind Lemon, Leadbelly e Odetta, Walker la include tra gli ultimi esponenti del vecchio mondo della tradizione orale, in procinto di passare il testimone alla nuova generazione di musicisti che avrebbe dato vita al movimento di protesta degli anni ‘60.

Karen Jean Cariker era nata nel 1937, a ventun anni era già stata sposata e divorziata due volte: aveva avuto un figlio a quindici anni e una figlia a diciassette. “Mia madre era una gran testarda, se si metteva in testa una cosa la otteneva”, dice Abralyn, e all’epoca nella maggior parte degli stati si poteva avere il permesso di sposarsi anche prima dei sedici anni (Capote fa sposare Holly con il veterinario texano a quattordici). Come la sua versione letteraria venti anni prima, anche lei va a New York e all’inizio degli anni ‘60 frequenta il Greenwich Village: “La mia preferita al Café Wha era Karen Dalton, una cantante e chitarrista blues bianca, alta, dinoccolata, sensuale, fantastica. L’avevo già incontrata l’estate prima fuori Denver, in un folk club in un paesino in un valico montuoso. Karen aveva la voce simile a Billie Holiday, suonava la chitarra come Jimmy Reed e faceva sul serio. Ho cantato con lei un paio di volte”, scrive Bob Dylan nelle Chronicles.

“Miss Holiday Golightly, traveling”, fa stampare da Tiffany sul suo biglietto da visita il personaggio di Capote. Anche Karen viaggia molto: va in Messico, California, Colorado, dove vive per un po’ a Boulder, affittando per pochi dollari al mese un capanno degli ex cercatori d’oro. In alcune foto sembra una pioniera del 1800, una cowgirl che con stile frugava nei bidoni della spazzatura, felice della sua solitudine. Brutalmente onesta e per niente accomodante, incuteva soggezione e detestava esibirsi in pubblico. All’amico Peter Hampfel confidò: “In un mondo ideale non salirei mai sul palco”, come invece faceva per guadagnarsi da vivere, oltre a svolgere lavori umili. Si sposa una terza volta, con il chitarrista Richard Tucker, folgorato dal suo carisma fin dal primo incontro: “Le portavo la chitarra per strada, ero il suo groupie”, ricorda. Per qualche anno fanno la spola tra New York e il Colorado – l’Attic Club di Boulder era una fermata obbligata per i musicisti che si spostavano da una costa all’altra degli USA – ma si lasciano subito dopo le registrazioni ora comprese nell’album 1966: ebbero una lite in auto a Denver, lui scese e non la rivide mai più.

Karen Dalton continua a suonare con Fred Neil, Tim Hardin, gli Holy Modal Rounders, partecipa ad eventi studenteschi a sostegno di Martin Luther King. Nel 1969 Michael Lang, uno degli organizzatori di Woodstock, la manda in tour in Europa di apertura a Santana, affiancata da un’ottima band. A Montreux rifiuta di uscire dal camerino e il gruppo è costretto a salire sul palco senza di lei. A New York a volte chiede ai musicisti di provare per settimane, ma la sera del concerto non si presenta. Non le piace essere messa sotto pressione – una volta perse un ingaggio perché ci mise troppo ad accordare la dodici corde – e non le interessa la musica commerciale. Era una donna molto forte, ma anche timida e per niente sicura di sé; credeva nella sua spiritualità e nel suo talento, ma era incapace di gestire la sua carriera, o forse perfino di volerne una. L’insuccesso commerciale dei suoi unici due album e le difficoltà personali la costrinsero a combattere contro la povertà più che contro qualsiasi dipendenza o infermità fisica.

Negli anni ‘70 e ‘80 vive tra New York e Woodstock. Alcol, droga e storie tumultuose la devastano sempre di più, ma mai quanto l’AIDS di cui si ammala alla metà degli anni ‘80. Quando le sue condizioni fisiche peggiorano, i servizi sociali cercano di metterla in un ospizio, ma il suo amico Peter Walker la assiste legalmente e la ospita in un cottage nei pressi di Woodstock, dove muore nel marzo del 1993 a soli 55 anni. A Walker restano vari fascicoli pieni di liriche, trascrizioni, spartiti dei brani tradizionali che erano nel suo repertorio, meticolosamente annotati, diari in cui racconta le disavventure quotidiane con padroni di casa, ladri e tossici nel Bronx, oltre a riflessioni, poesie e canzoni originali rimaste inedite. Alcune sono state interpretate da Julia Holter, Sharon Van Etten, Lucinda Williams nell’album Remembering Mountains, mentre una selezione dei suoi scritti è stata pubblicata da Walker nel volume citato.

“Karen sembrava una cattedrale gotica in rovina e io pensavo di doverla restaurare”, scrive Peter Stampfel nelle note di copertina di It’s so hard to tell. Secondo Nick Cave, Karen Dalton capiva il blues meglio dei folkettari del suo giro. In realtà è una rara interprete di country blues, per questo sono fondamentali gli album live Cotton Eyed Joe e 1966, oltre a Green Rocky Road, registrato su un due piste nella sua casa di Boulder. Fanno apprezzare la sua dimensione più autentica e mostrano lo scarto con i dischi in studio, in cui emerge un’inflessione jazz nell’approccio vocale e la sollecitazione pop voluta dalla casa discografica. La voce è più roots, grossa e forte, sebbene tra incisioni casalinghe e quelle in studio passino circa dieci anni vissuti intensamente.

Finora per gioco l’abbiamo descritta come una sorella di Holly Golightly, per il malessere di vivere e quel vagabondare compulsivo di cui la rimprovera Richard Manuel, tastierista della Band, in Katie’s been gone: “Katie se n’è andata e il suo viso comincia a svanire lentamente dalla mia memoria. Se n’è andata in cerca di posti più nuovi, si è lasciata alle spalle la vecchia vita. Cara Katie, non ti manca la tua casa? Non capisco perché dovevi andartene in giro…” Ma se c’è un brano che la rappresenta alla perfezione è un traditional che lei – con quella voce troppo umana e soprannaturale allo stesso tempo – cantava come un’autobiografia: “Quando sono arrivata in città la prima volta, mi chiamavano la Bella Vagabonda, adesso hanno cambiato musica e mi chiamano Katie la Crudele…. Se fossi dove vorrei essere, allora sarei dove non sono. Sono qui dove devo stare. Dove vorrei, non ci posso stare”.

(pubblicato su Il Manifesto del 30 ottobre 2016)

Leave a Reply